Herbst-Tour II - September / Oktober 2025

Mittwoch, 30 September 2025

89359 Kötz - 73525 Schwäbisch Gmünd

Der Tag heute ist einfach nur L A N G W E I L I G!!!

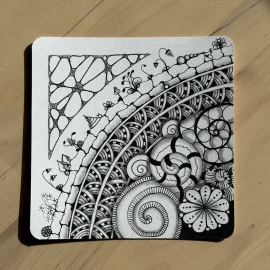

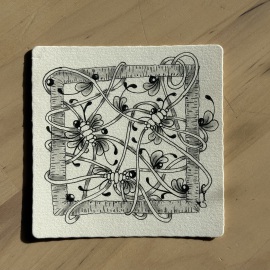

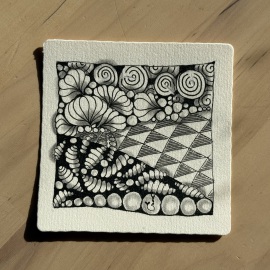

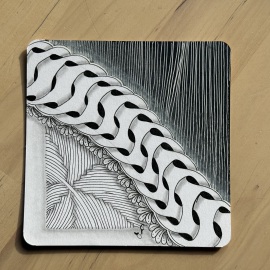

Seit 07.45Uhr stehen wir in der Werkstatt, da unsere Trude eine Anhängerkupplung bekommt. Gestern haben wir noch entdeckt, dass das LegoLand ganz in der Nähe ist und jetzt Ende September der Eintritt auch gar nicht mehr so teuer ist, doch bei dem blöden Wetter haben wir beide keine Lust dazu. Auch Fahrradfahren lockt uns jetzt nicht wirklich. Und so sitzen wir hier auf diesen tollen roten Sofas, dösen ein wenig, trinken Kaffee und heiße Schokolade und ich zeichne was das Zeug hält. Hab ja sonst nix zu tun. Und da wir nicht dachten, dass es sooo lange dauern würde, haben wir natürlich auch nichts zum Essen dabei. Doof aber auch! Da muss ich ja noch mehr zeichnen um mich abzulenken...

Schau mal, was ich alles fertig bekommen habe.

Endlich, um 15.00Uhr dürfen wir wieder losfahren, um zwei Minuten später wieder dort zu landen, denn sie haben mein Handyladekabel "eingeschraubt" und ich bekomme es nicht gelöst. Der freundliche Mitarbeiter braucht keine fünf Minuten und alles ist wieder gut.

Los geht's nach Schwäbisch Gmünd - der Einhorn-Stadt...

Auf dem Weg gehen wir noch eine Kleinigkeit einkaufen und es gibt noch einen Wegeproviant für den kleinen "Riesen-Hunger" - doch leider sind sie nicht besonders gut. Schade.

Im Schäbisch Gmünd stehen wir auf der Rückseite des Bud-Spencer-Bades und laufen noch eine Runde spazieren. Als wir zurückkommen entdecken wir die Blümchen in dem Krug - ein kleines Willkommensgeschenk. So hübsch und so eine liebe Geste. Danke an die Unbekannten. Einchecken können wir online allerdings nicht, das der Stellplatz 14 nicht angezeigt wird... Komisch... Klemmen wir mal lieber einen kleinen Zettel an die Windschutzscheibe mit der Info, dass wir es versucht haben. Wird schon schief gehen...

Übrigens: Schwäbisch Gmünd & Einhörner...

Das Einhorn als Wappen

Das Einhorn als Wappen wurden von Nachgeborenen der Stauferfamilie genutzt. Konrad von Staufen, der spätere König Konrad III., war Zweitgeborener. Nach seinen Eltern, Friedrich I. von Hohenstaufen und Agnes, der Tochter Kaiser Heinrichs IV., erhielt sein Bruder, Friedrich II., das Amt des Herzogs von Schwaben und führte das staufische Löwenwappen.

Zum Erbe Konrads gehörte Gmünd, das er zur Stadt ausbaute. In einer Lorcher Urkunde von König Konrads III. Sohn, Herzog Friedrich IV., sind 1162 erstmals "Cives", das sind adlige Bürger der Stadt, erwähnt. Damit war die Eigenschaft Gmünds als Stadt urkundlich bezeugt. "Es ist durch Forschungen von Professor Dr. Hans Martin Maurer deutlich herausgearbeitet worden, dass Gmünd in Konrads Zeit als Gegenkönig zu Lothar III. von Supplinburg, also zwischen 1127 und 1135, bereits zur Stadt ausgebaut worden ist", führt Klaus Eilhoff aus. Dies könne aber auch in seiner Zeit als regulärer König zwischen 1138 und 1152 geschehen sein. "Ich persönlich tendiere wegen der Bauzeit von Stadtmauer und Kirchen eher zu dem früheren Termin", folgert Klaus Eilhoff. Richtig sei auf jeden Fall, das Gmünd, das schon zu Zeiten Karls des Großen (747-814 n. Chr.) als Siedlung bestand, unter Konrad zur Stadt ausgebaut worden ist. So liegt es also nahe, dass Konrad III. sein Familienwappen, das Einhorn, der Stadt als Wappen gab.

Doch es gibt noch einen weiteren triftigen Grund, der das Einhorn nach Gmünd gebracht hat. Der Vater der Adela von Vohburg (1128-1187), Diepold III. (1075-114), führte ebenfalls das Einhorn in seinem Wappen. Der Ort Giengen an der Brenz gehörte zu seinem Hausgut. 1147 heiratete Adela von Vohburg Herzog Friedrich III. von Schwaben, den späteren Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1122-1190). Mit der Mitgift Adelas, zu der Giengen an der Brenz gehörte, konnte er seine Machtbasis als Herzog von Schwaben bis in den ostfränkischen Raum hinein entscheidend ausweiten. Was das mit Schwäbisch Gmünd zu tun hat? Nun, die Ehe verlief unglücklich. Friedrich trat mit Adela so gut wie nie öffentlich auf, sie war auch 1152 bei seiner Krönung zum deutschen König in Aachen nicht anwesend. Im März 1153 wurde die Ehe nach sechs Jahren ohne Schwierigkeiten durch Bischof Hermann von Konstanz geschieden. Offizieller Grund der Scheidung war der Grad der Verwandtschaft zwischen Friedrich und Adela: Eine Ururgroßmutter Adelas war eine Schwester von Friedrichts Urgroßvater. Es könnte aber auch eine angenommene Unfruchtbarkeit oder ein Ehebruch der Königin der Grund für die Scheidung gewesen sein. Friedrich indes gehielt das Heiratsgut, die Stadt Giengen.

(Quelle: Buch "Geheimnisse der Heimat" 50 spannende Geschichten aus Schwäbisch Gmünd - aufgezeichnet und herausgegeben von Eva-Maria Bast und Sybille Schwenk - Edition Gmünder Tagespost 2014)

Mittwoch, 01. Oktober 2025

73525 Schwäbisch Gmünd - 74906 Bad Rappenau - 74855 Haßmersheim

Heute Morgen werden wir fast von den städtischen Mitarbeitern geweckt - doch Gott sei Dank nur fast. Sie laufen herum und kontrollieren die parkenden WoMo's. Kurzerhand schicke ich meinen Lieblingsmensch raus mit der Bitte alles richtig zu stellen. Wir zahlen die geforderte Gebühr und werden aufgeklärt, dass der Stellplatz 14 und 15 ab Herbst eigentlich nur für Dauercamper zur Verfügung gestellt wird und deshalb nicht buchbar ist. Nun ja, dass sollte man vielleicht auch so im Internet veröffentlichen... Doch da keiner hier steht und dieser Platz für uns am Schönsten ist, haben wir uns drauf positioniert.

Nachdem wir in Ruhe Kaffee trinken, schwingen wir uns auf die Räder und erkunden die Einhorn-Stadt. So viele Einhörner wie ich mir gewünscht hätte, gibt's hier leider doch nicht zu sehen - dafür aber immer wieder diese tollen Sitzgelegenheiten, bestehend aus mehreren Kombinationen dieser orangefarbener Sessel. Überall in der City sind sie verteilt. Und sogar einen schwarzen Schwan bekommen wir zu Gesicht - die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. So schön!

Remspark

Ein Juwel und Gmünder Glanzlicht ist der herrliche Remspark mit dem angrenzenden Stadtgarten. Umgeben von sattem Grün und Blütenduft laden die zahlreichen Grünflächen und der Remsstrand mit seinen Liegen und Strankdörben zum Verweilen & Genießen ein.

(Quelle: Flyer Blühender Stadtrundgang)

Forum Gold & Silber

Das 2014 eingeweihte Forum Gold & Silber ist das futuristische Wahrzeichen der Stadt. Es steht mit seiner in Goldtönen schimmernden Fassade symbolisch für die Gmünder Tratidion der Gold- und Silberstadt.

(Quelle: Flyer Blühender Stadtrundgang)

Es hat sich zu einem der beliebtesten Fotomotive seit der Landesgartenschau 2014 in Gmünd entwickelt: Das Forum Gold und Silber - von manchen auch liebevoll "Käsewürfel" - genannt, symbolisiert mit seinem außergewöhnlichem "Facettenschliff" und der goldspiegelnden Beschichtung die lange Schmucktradition der Stadt. Heute sind hier Räume für moderne Studiengänge, Büros und eine Gastronomie mit Außenbewirtschaftung untergebracht.

(Quelle: Flyer Zwischen Himmel und Erde)

Rokokoschlösschen - Senkgarten & Liebesbrunnen

Zauberhafte Architektur im Herzen des Stadtgartens

Mehr als nur ein traumhafter Treffpunkt für Verliebte, hoffungslose Romantiker und frischgetraute Paare: das Rokokoschlösschen mit dem hübschen, verwunschenen Senkgarten und dem Liebesbrunnen lässt einen die Welt um sich herum vergessen. Das Rokokoschlösschen, auch Stahlsches Schlösschen genannt, wurde der Überlieferung nach im Auftrag des Stättmeisters und späteren Bürgermeisters Georg Franz Stahl 1780 nach Plänen von Johann Michael Keller als Lustschloss für seine Frau erbaut.

Der Senkgarten nebenan bildet einen besonderen Gartenraum. Er liegt zwischen dem Rokokoschlösschen und dem Seminargebäude im Goldenen Band und ist eingefasst mit einer Blutbuchenecke. Im Mittelpunkt des intimen Gartens auf einer Plattenfläche aus Crailsheimer Muschelkalt steht der kleine Brunnen "Die Liebenden". Die Plattenstreifen sind in wechselnder Dichte mit goldenen Metallstreifen durchsetzt. Die Staudenpflanzung durchbricht die steinerne Fläche und rahmt die Brunnenschale mit großblütigen, cremegelben Planzen wie Hemerocallis "Iron Gate Glacier", Papaver orientale "Black & White" und Phlox paniculata "David".

(Quelle: Flyer Blühender Stadtrundgang)

Ein spätes Frühstück nehmen wir im Restaurant am Palais ein. Für beide gibt's den bayrischen Narr - 1 Paar Weißwürste mit Brezel und süßem Senf und für mich noch die Terrine Kürbissuppe - irgendwie ist mir gerade danach...

Danach geht's weiter mit der Sightseeing-Tour durch Schwäbisch Gmünd...

Fünfknopfturm und -brücke

Turm und Brücke mit begleitenden Mauern und Torhaus bilden das letzte erhaltene Ensemble der äußeren westlichen Stadtummauerung und Wehranlage. Die 1828 erbaute Brücke wurde 1900 für den Verkehr erweitert.

Die Brücke wurde saniert und als reiner Geh- und Radweg auf die frühere Breite zurückgebaut. Außerdem wurden das Torhaus denkmalgerecht saniert und die angrenzenden öffentlichen Flächen neu gestaltet. Die Umsetzung wurde dank der Städtebauförderung ermöglicht.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Zeuge historischen Wandels: der "Knöpflesturm"

Der denkmalgeschützte Fünfkopfturm ist einer von sechs erhalteten Wehrtürmen der niedergelegten äüßeren Stadtmauer und wird dem Burgenbautyp des 12./13. Jahrhunderts zugeordnet. Wegen der knopfartigen Aufsätze nennt man ihn auch Knöpflesturm. Die äußere Schalde bilden Buckelquader mit Zangenlöchern, innen zeigt er teils noch originales Fachwerk. Nach der Sanierung von Sandsteinmauern und Dachwerk können Besucher den bis Ende der 1990er-Jahre bewohnten Turm wieder als Teil der westlichen Wehranlage erleben.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Der Fünfknopfturm

Der Fünfknopfturm, Knöpflesturm, wohl um 1420 enbaut, präsentiert sich bis heute als markanter, eleganter Orientierungspunkt in der wetlichen Altstadt. Er ist 27 Meter hoch und weist als einziger aller Türme eine fünfeckige Grundrissform auf. Als einer der sechs noch vorhandenen Stadttürme, ehemals 24 Türme, ist er Zeuge der früheren Stadtbefestigung.

Seine Namensgebung rührt von den fünf "Knöpfle", den kupfernen knopfartigen Dachaufbauten, her. Drei sind auf den jeweiligen Erkern und zwei auf dem First des Walmdaches zu finden.

Bis zum Jahr 1918 wurde der ehemalige Wehrturm als Wachturm für Brandwächter genutzt, die mittels Glockenschlag und Fahne bzw. Horn im Falle eines Brandes die Städter warnten.

Die Türmerwohnung war bis Juli 2003 privat vermietet; 2004 war der Turm von einer Gruppe studenten bewohnt.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

So viel Schönes zu sehen, doch leider haben alle Kirchen zu. Als letztes laufen wir noch am Markt vorbei und ich muss das "Käs"-Schild einfach fotografieren... *lach* Coole Idee!

Glockenturm

Die Erbauungszeit des erst 1578/79 urkundlich als "Glockhauß" erwähnten Gebäudes fällt wohl in die Jahre 1227/28. Zwei Deckenbalken im Erdgeschoss datieren schon auf 1143 bzw. 1154. Der 35,5 Meter hohe Turm mit seinem Pyramidendach ist vollständig unterkellert und diente zunächst als romanitscher Wohnturm eines begüterten Gmünder Bürgers in der Stauferzeit, nicht als Wehrturm. Nach dem Einsturz der beiden Türme am heutigen Heiligkreuz-Münster in der Karfreitagsnacht des 25. März 1497 wurde das Gebäude in den Jahren 1502 bis 1505 zum eigentlichen Glockenturm ausgebaut. Alle vier Glocken - Liebfrauenglocke, ältere und jüngere Evangelistenglocke sowie Marienglocke - stammen noch aus den eingestürzten Münstertürmen.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Heilig-Kreuz-Münster

Das Heilig-Kreuz-Münster ist die älteste Hallenkirche Süddeutschlands aus der Zeit der Gotik. Erbaut zwischen 1315 und 1521 an der Stelle einer romanischen Vorängerkirche ist sie im Wesentlichen ein Werk der berühmten Baumeisterfamilie Parler. Bemerkenswert ist das hl. Grab (um 1350) und der Sebaldus-Altar in der Taufkapelle aus dem Jahr 1510.

(Quelle: Flyer Blühender Stadtrundgang)

Als bedeutendes Baumeistergeschlecht war die Parler-Familie bereits im 14. Jahrhundert weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Sie war unter anderem am Bau des Veits-Doms in Prag und des Straßburger Münsters beteiligt.

(Quelle: Flyer Streifzüge durch acht Jahrhunderte)

Johanniskirche

Die spätromanische Pfeilerbasilika wurde zwischen 1220 und 1250 erbaut und ist Johannes dem Täufer geweiht. Im letzten Jahrhundert erfolgte die "Reromanisierung", um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Die Seitenschiffe beherbergen Originalfragmente von Bauplastiken aus Johanniskriche und Münster.

(Quelle: Flyer Zwischen Himmel und Erde)

Mohrenapotheke

1763 einfaches Giebelhaus von Stadtbaumeister J.M. Keller im barocken Stil umgebaut. Reiche Wandmalereien, ursprünglich aus dem Jahr 1765, wurden 1901 und Ende der 50-er Jahre durch die heutigen ersetzt.

(Quelle: Flyer Zwischen Himmel und Erde)

Amtshaus

Das Gebäude ist der letzte bauliche Zeuge für die mittlealterliche Zeit des Spitals. Es weist alle Merkmale des alemannischen Fachwerks auf. Besonders sichtbar ist der "Schwäbische Mann", eine Figur, die aus einem Pfosten mit angeplatteten Kopf- und Fußbändern gebildet wird. Das Amtshaus beherbergt heute die Stadtbibliothek.

(Quelle: Flyer Zwischen Himmel und Erde)

Bevor wir wieder an die Trude fahren, bekommt Lieblingsmensch noch ein paar neue Turnschuhe, die gerade heruntergesetzt sind. Sie passen wie angegossen! *freu*

Jetzt geht's weiter bis nach Bad Rappenau - so zumindest der ursprüngliche Plan. Doch der Stellplatz in Bad Rappenau soll 19,00€ die Nacht kosten und zwar ohne große Annehmlichkeiten. Das ist mir zu teuer - da bin ich geizig, das gebe ich gerne zu - und so beschließen wir weiterzufahren bis nach Haßmersheim.

Hier gibt's einen kostenlosen Stellplatz direkt am Ufer des Neckars. Wir brauchen zwar Keile und die B27 auf der anderen Seite des Neckars ist auch ein wenig zu hören, doch besser als 19,00€ allemal...

Kaum angekommen schwingen wir uns auf's Rad und fahren bis nach Gundelsheim. Hier habe ich von der Schokoladenmanufaktur Schell im Internet gelesen und möchte unbedingt hin. Wir genießen hier jeweils ein Stück Kuchen - für ihn Käse-Mohn und für mich Zwetsche - und bewundern die vielen Pralinen und die ganzen Schokoladen. Für mich gibt's einen Kaffee dazu und für meinen Lieblingsmensch eine heiße Schokolade. Die ist sooo lecker, dass wir im Anschluss noch Trinkschokolade für zu Hause mitnehmen, sowie eine Tafel Schokolade zum Probieren. Vom Eigentümer werden wir auch sehr gut beraten und bekommen so einiges über die Manufaktur zu hören. Günstig ist es nicht gerade, doch lecker!

Der "Café-Hund" hat es uns angetan. Der lässt sich absolut nicht stören, ist komplett tiefenentspannt und belagert mal gleich eine komplette Sitzbank.

Schell-Schokoladen

Von der Bohne zur Tafel aus einer Hand: Nachhaltige, faire und pure Schokolade aus den besten Anbaugebieten der Welt.

BEAN-TO-BAR ist die Herstellungsmethode unserer Schokoladenkreation "Ursprung". Wir beziehen die Kakaobohnen von den Kakaobauern und verarbeiten sie selbst. Im Gegensatz zur konventionellen Herstellung, bei der Schokoladenhersteller in der Regel Kakaomasse und -butter von verschiedenen Lieferanten beziehen und verarbeiten, übernehmen wir beim BEAN-TO-BAR-Ansatz die gesamte Produktion selbst. Dadurch haben wir die volle Kontrolle über eine saubere und faire Bezahlung der Bauern, ökologischen Anbau, den Herstellungsprozess und können die Qualität sowie den Geschmack unserer Schokoladen beeinflussen.

Auf diese Weise entsteht ein großartiges Geschmackserlebnis.

(Quelle: Internetseite von Schell-Schokoladen)

Im Anschluss schauen wir uns noch die Sehenswürdigkeiten von Gundelsheim an...

Siebenbürgen-Institut

Fachwerkhaus mit Datierung 1639. Ehemals Bäckerei und Weinstube. Heute befindet sich hier der Sitz des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg, der zentralen wissenschaftlichen Dokumentations- und Forschungsstelle für die Geschichte und Kultur Siebenbürgens, einer multikonfessionell und muliethnisch geprägten Region im heutigen Rumänien. Dort liegt die Heimat der Siebenbürger Saschsen.

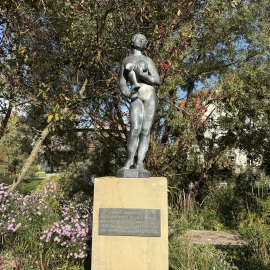

Davor, auf dem Sockelstein von 1777, eine Säule mit einfacher Marienstatur vom Typus der Maria Immaculata. Diese Form der Madonnen-Darstellung war besonders zur Rokokozeit sehr beliebt.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Kriegerdenkmal

1923 zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges von Akademieprofessor Josef Zeitler geschaffen (Muschelkalk). Grundmotiv ist der Kampf des Ritters Georg mit dem Drachen. Die Attribute Stahlhelm und Koppel lassen Georg als deutschen Soldaten erscheinen, der mit einem vielköpfigen Feind kämpft. 1953 wurden an das bestehende Denkmal zwei weitere Tafeln mit den Namen der Toten des Zweiten Weltkrieges hinzugefügt.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Relikte aus römischer Zeit

Seitenteile der Sockelquader zweier Jupitergigangen-Säulen. Die Flachreliefs zeigen den Kriegsgott Mars und einen Genius, einen der persönlichen römischen Schutzgötter.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Äußeres Schlosstor

Repräsentatives barockes Schlossportal mit Fürstenkrone, Ordensrittern und Hochmeisterkreuz.

Außenseite: Wappen des baufreudigen Komturs Johann Christoph von Buseck, "des Hohes Teutschen Ordens Ritter, Rahtsgebietiger der Balley Francken, Oberamtmann Scheuerberger Gebieths und Obristlieutnant des Tahrembergischen Regiments".

Buseck war von 1729-1759 Komtur auf Horneck und liegt in der Stadtkirche St. Nikolaus begraben.

Innenseite: Hochmeisterkreuz des Deutschen Ordens. Ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit eingelegtem goldenen Lilienkreuz, das aufgelegte Herzschild zeigt den Reichsadler der Stauferzeit.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

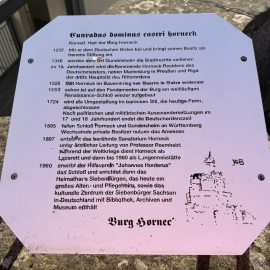

Schloss Horneck I

Konrad von Horneck stiftete um 1255 seine Burg Horneck dem Deutschen Orden. Seit der Amtszeit Eberhard von Seinsheims (1420-1443) war sie Residenz der Deutschmeister. Nach ihrer Zerstörung im Bauernkrieg 1525 wurde die Residenz nach Mergentheim verlegt.

Der Wiederaufbau Hornecks als Renaissanceschloss war 1533 abgeschlossen. Dieses wurde ab 1724 im Barockstil umgestaltet.

Seit 1805 württembergisch, wurde Horneck u.a. als Kaserne genutzt und mehrfach verkauft. Es avancierte unter Dr. Ludwig Roemheld zu einem renommierten Sanatorium. Das Gebäude diente während beider Weltkriege als Lazarett, war von 1946-1957 Lungenheilstääte und ist seit 1960 Heimathaus Siebenbürgen, ein Alten und Pflegeheim.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Baumkelter (Weinpresse) im Schlossgraben

mit Pressbalken und Holzspindel, 1812, Eichenholz, Maldorf/Domald, Siebenbürgen, Dauerleihgabe des Bundesministeriums des Innern

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Schloss Horneck II

Ab 1724 baueten die Ordensbaumeister Franz und Johann Michael Keller Horneck zum Barockschloss um. Hiervon zeugen der Festsaal sowie das Eingangsportal mit dem Wappen des Erbauers Hochmeister Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1694-1732) und Personifikationen der Standhaftigkeit und der christlichen Liebe.

Im Torbogen Abgüsse der Grabplatten der Deutschmeister Eberhard von Seinsheim (1420-1443) und Johann Adelmann von Adelmannsfelden (1510-1515).

Das Schloss ist heute Sitz des Heimathauses Siebenbürgen. Es beherbergt zudem mit dem Siebenbürgischen Bibliothek und dem Siebenbürgischen Museum die bedeutendsten siebenbürgischen Kultureinrichtungen außerhalb Rumäniens.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Deutschmeisterhalle

Ursprünglich Kelter des Deutschen Ordens, in der die Winzer gegen Abgabe des Zehnten ihren Wein keltern mussten. 1983 wurde sie zur Veranstaltungshalle umgebaut.

Im Foyer ist ein Bildstock aus dem Jahr 1516 aufgestellt, der früher an der Straße nach Böttingen stand. Er ist als "Baum der Erkenntnis" (Paradiessymbol) gestaltet, der wegen des Sündenfalls abstarb und verdorrte. Die den Baum krönende Kreuzigung Christi steht für die Erlösung von den Sünden und für das ewige Leben.

In der Mauer zum Schloss ist der Grabstein (Schild mit Kirchenspange) des Komturs Werner von Horneck verbaut, einer der beiden Söhne Konrads von Horneck.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

...bevor wir uns wieder auf den Heimweg machen. Doch auch hier halten wir das eine oder andere Mal an um Fotos zu machen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne den gleichen Weg hin- und zurückfahren. Deshalb machen wir spontan eine kleine Rundfahrt daraus...

Fähranleger mit Schiffermast

Haßmersheim wurde erstmals 774 in einer Schenkungsurkunde des Klosters Lorsch urkundlich erwähnt.

Auch die 2014 stillgelegte Elektro-Fähre über den Neckara findet ihren Niederschlag (noch nicht elektrisch betrieben) bereits in einer Urkunde von 1330. Der Ort war, auf Grund der Lage, Grenze Königreich Württemberg - Kurpfalz - Baden.

Die von Schiffern als Heimatgemeinde besiedelte Gemeinde Haßmersheim (1950 waren hier noch rund 120 Binnenfrachtschiffe stationiert, heute sind es gerade mal noch zwei Schiffseigener) wurde einst auch als Fischerdorf und Schifferdorf bezeichnet.

Seit 2023 führt Haßmersheim, anlässlich der 1250 Jahrfeier im Juni 2024, die kommunalrechtliche Zusatzbezeichnung "Schifferdorf".

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Gasthaus zum Ochsen (ehem. luth. Kirche), Altes Rathaus

Bereits im Jahre 1711 hatte die kleine luth. Kirchengemeide die Möglichkeit ein eigenes Kirchlein zu erbauen. Einem ausführlichen Beschrieb vom Übergang aus der calvinistisch-reformierten Zeit in Haßmersheim, mit den Kirchengemeinden der Reformierten, der Lutheraner und der Katholiken, zeigt uns diese zukunftsorientierte Zeit der Kirchenteilung (1702-1707) auf.

Pater Leonardus Hubens, aus dem Frankziskanerkloster zu Mosbach, übernahm mit Datum des 14. August 1699, nach 50 jähriger reforminerter Herrschaft über die Besitzverhältnisse der Kirchengemeind Haßmersheim, mit Kirche und weiteren Gebäudlichkeiten die künftige kath. Kirchengemeinde Haßmersheim. Die Lutheraner und die Reformierten mussten eine neue Bleibe errichten. Valentin Bauer war es dann, der dieser Bleibe im Jahre 1823 folgte, und nun, nach Übernahme des lutherischen Kirchengrundstückes und nach Abriß des Kirchengebäudes, das "Gasthaus zum Ochsen" erbaute.

Das Alte Rathaus wurde ca. 1750 erbaut und nach der Erbauung des Neuen Rathauses im Jahre 1939 unter anderem als NS-Kindergarten, Schifferschule, Bank, Kaufladen und Polizeistation genutzt. Es wurde mehrfach verkauft ging jedoch am Ende wieder in den Besitz der Gemeinde über.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

In Haßermsheim angekommen laufen wir noch eine kleine Runde spazieren und kehren im "Gasthaus am Treidelpfad" ein. Hier wird mir erst bewusst, wie nahe wir wieder an zu Hause sind, denn es gibt Odenwälder Spezialitäten. Und der Humor mit "Schatz, heute nur 1 Bier" ist unverkennbar... Der Federweißer war übrigens super lecker! Genauso wie das komplette Essen - ein Gedicht!

Brauerei-Gaststätte "Zum rothen Haus" und Tabakscheune

Zur ehemaligen Brauerei-Gaststätte "Zum rothen Haus" (ab ca. 1850 Gasthaus Anker) in der Marktstraße Nr. 34 gehörte auch die Tabakscheune von 1798. Auf dem Grundstück haftete eine im Grundbuch eingetragene "Schildgerechtigkeit".

Es wird angenommen, dass dieses Anwesen um 1714 erbaut wurde, da vorne am Torbogen die Jahreszal stand. Der Torbogen oder nachweisbare Fotos sind nicht mehr vorhanden.

Die Keller düften schon um 1618 errichtet worden sein. Diese Jahreszahl soll laut den früheren Eigentümern im Kellerbereich eingemeißelt gewesen sein. Heute ist auch diese Zahl nicht mehr nachweisbar.

Als erster bekannter Besitzer des Gasthauses "Zum rothen Haus" wird laut Dorfbuch Johann Georg Frank (geb. 25.03.1786) angegeben. Dies bestätigt auch der Kellereingangsbogen unter dem Wohnteil. Hier steht die Zahl 1808 *I*P*F* (Vater von Johann Georg Frank).

Demnach dürfte dieser Kellerteil den dem Schultheißen Johann Philipp Frank für seinen Sohn Johann Georg im Jahre 1808 erweitert worden sein. Er war auch Besitzer der Tabakscheune gegenüber (*I*P*F*1798), (EL*F*) Elisabeth Frank, seine Ehefrau, steht am Torbogen links oben.

Neben der Scheune steht bei Markstraße 36 das Schultheißenhaus, erbaut ca. 1618, welches mit zu den ältesten Häuser in Haßmersheim zählt.

(Quelle: Hinweisschild vor Ort)

Wirtshaus am Treidelpfad

Johannes Kußert erwarb den goldenen Anker im Jahre 1815 von Heinrich Eisenhardt, der wahrscheinlich 1773 das Wirtshaus erbauen ließ. Vermutlich stand bis zu diesem Zeitpunkt das Gasthaus Lamm, bevor es abgerissen wurde an dessen Stelle. Kellerstrukturen und andere Funde weisen darauf hin. Im Jahre 1873 erwarb die Witwe des Johann Schneider, dieses Anwesen. Er verdiente seinen Lebensunterhalt für sich und seine Familie mit dem treideln von hölzernen Schiffen auf dem Neckar.

die Schiffe wurden damals mit starken Kaltblüterpferden auf dem am Neckarufer entlanglaufendem Treidelpfad "zu Berg" gezogen. Nach deren Tod am 06.06.1895 vererbte sie das Anwesen ihren Söhnen Heinrich und Georg Schneider. Die Landwirtschaft wurde von diesen in zwei Hälften getrennt und weitergeführt. Der Sohn von Heinrich Schneider, Hermann, übernahm nach dem Tode seines Vaters den landwirtschaftlichen Betrieb und führt diesen nach dem Tode seines Onkels Georg Schneider, welcher keine Erben hatte, alleine mit seiner Familie weiter. Als Nebenerwerb begann man mit dem "Holzrücken" im heimischen Wald mit schweren Kaltblüterpferden. Als Hermann Schneider im Jahre 1967 verstarb, endetete die Landwirtschaft mit Großvieh und wurde nur noch mit Kleinvieh weiterbetrieben.

Dessen Sohn Heinz Schneider spezialisierte sich auf den Transport von Langholz mit dem LKW. Im Jahre 1992 haben wir, Gerd und Susanne Schneider, Haus und Hof übernommen und zu dem, was Sie hier sehen, um- und ausgebaut.

(Quelle: Internetseite Wirtshaus am Treidelpfad)

Donnerstag, 02. Oktober 2025

74855 Haßmersheim - 68299 Mannheim - 64625 Bensheim - 79395 Neuenburg

Hier siehst Du übrigens nochmal die Schoki, die unbedingt mitmusste... *lach*

Heute Morgen sind wir zeitig aufgebrochen, da Trude unbedingt mal unter die Dusche muss. Die Aktion mit der Wiese hat nämlich ihre Spuren hinterlassen. Und somit ist unser erster halt heute in Mannheim in der WoMo-Waschanlage.

Danach geht's wieder nach Hause und wir gönnen uns ein Abschluss-Essen in der Vetters-Mühle in Bensheim-Zell. Solange wollen wir da schon hin und immer hat sie zu, wenn wir dran vorbeifahren. Doch heute ist es so weit. Vom Menü haben es sowohl das Süppchen, als auch der Nachtisch haben irgendwie nicht aufs Bild geschafft... So was aber auch... Ts, ts, ts...

Inkagold Pur Trinkschokolade

Würzige Trinkschokolade nach aztekischem Vorbild - mit edlem Kakao und feinen Gewürzen für ein authentisch-herbes Geschmackserlebnis.

(Quelle: Internetseite Schell-Schokoladen)

Dunkle Schokolade - Bolivia Sauvage

70% Kakaoanteil Bolivia Sauvage - eine der kostbarsten Schokoladen der Welt aus wild gepflücktem, reinem Criollo-Kakao des bolivianischen Urwalds. Fruchtig-feingliedrig, zart-aromatisch, intensiv exotisch und geheimnisvoll. Perfekt zu fruchtigen oder gereiften Rot- und Weißweinen.

(Quelle: Internetseite Schell-Schokoladen)

Als wir am Stellplatz ankommen, stellen wir fest, dass leider keine kleinen Kobolde da waren und alles wieder in Ordnung gebracht haben. So können wir die Wiese nicht befahren. Das tiefste Loch ist 23cm tief - und die Wiese sieht immer noch grausig aus. Hier müssen wir uns erst noch was einfallen lassen... Vielleicht ein paar Rasengittersteine mehr... Mal schauen... Bis es soweit ist, steht unsere Trude jetzt eben an der Straße. Kann man jetzt so auf die Schnelle eh nicht ändern...

Wir packen jetzt wieder alles um, in die Knutschkugel, holen noch unser Enkelkind ab und dann geht's auch schon im Stop-and-Go bis nach Neuenburg. Auf der Rückfahrt haben wir auf jeden Fall den Rekord von 5 Stunden gebrochen. Gegen 22.00Uhr sind wir dann endlich, endlich wieder zu Hause in Neuenburg. Puhh, was für ein Abschluss. Nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt schon auf unsere nächste Tour.